En avril 2017, le gel a touché pendant 2 jours 80% du vignoble Charentais. Un tiers de ces surfaces, soit 25 000 ha ont été atteints à 100%. L’impact moyen est de – 2 hl d’alcool /ha par rapport à 2016. Suite à cet accident climatique, la réunion organisée par la Fédération des cuma à Sigogne avait pour objectif de présenter les différents moyens antigel et en particulier sur les solutions collectives existantes.

Plusieurs solutions antigel

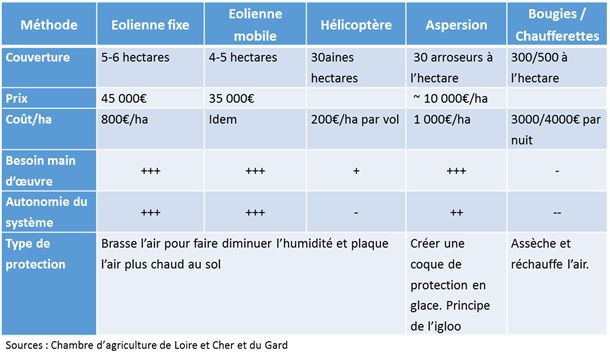

Toutes les techniques exposées lors de cette réunion permettent de préserver les rendements. Chacune présente des intérêts et des limites.

Hélicoptère : C’est le moins onéreux. Mais ce moyen n’est pas satisfaisant car leur nombre est limité et surtout ils ne peuvent intervenir qu’un fois l’aube. Or, le gel peut intervenir avant !

Aspersion : Il faut une importante réserve d’eau et l’installation de « springler » (arroseurs) est couteuse. L’objectif est de faire une sorte d’«igloo» par-dessus la vigne (feuille, bourgeon) afin de la protéger. Cela consomme énormément d’eau et il faut un froid qui tienne. La technique est complexe et risquée car elle ajoute une forte humidité dans la parcelle, ce qui favorise le gel. L’avantage est un faible besoin en main d’œuvre. Néanmoins une personne est obligatoirement présente toute la nuit.

Bougies ou chaufferettes : Ce système est très efficace. Car en plus de réchauffer l’air aux alentours du pied de vigne, il assèche le feuille et bourgeons les rendant plus résistants au froid. Le défaut majeur est la main d’œuvre nécessaire pour installer les bougies, puis les allumer, puis les tenir allumées (durée de vie de 3 nuits) et les éteindre le matin.

Tours anti-gel : C’est un système onéreux à l’achat, les retours utilisateurs sont satisfaisants et la demande en main d’œuvre est faible. L’expérience de cet outil a été relatée par la cuma Protect’gel dans le Loir et Cher représentée par son président Dominique Girault. Au départ, c’est une cuma locale classique (MAV, tracteurs, …) du Loir et Cher qui a investi dans un tour à fioul Clavaud pour s’affranchir du risque fréquent de gel.

Présentation de la lutte antigel.

40 % de subvention dans le Centre

Après une année d’expérience, l’investissement dans les tours anti-gel a fortement augmenté. Ainsi le Conseil Régional et le Conseil Général a demandé la création d’une cuma spécifique à vocation départementale afin de permettre un meilleur financement (40 % de subvention) et surtout d’avoir un interlocuteur unique. En effet, il est souvent nécessaire d’avoir un maillage organisé avec un groupe de tours, pour gagner en efficacité. Toutefois l’achat individuel peut-être justifié car la tour protège 4 ha maximum, même si la publicité indique 8 ha ! Une tour protège jusqu’à -4°C, à -6°C le système a atteint ses limites. Depuis 2010, elles sont toutes équipés de sondes thermiques qui démarrent l’hélice à partir de 1.6°C, pour créer un mouvement d’air avant le gel. Les pannes constatées jusqu’ici ont été un démarreur grillé et une batterie hors-service sur les 25 unités actuelles. Selon M. Girault, l’équipement des tours en chaudières a été débattu. Après expérience et mesure, l’intérêt de celles-ci apparaît réduit car la chaudière est fixe. Lors de la rotation de 360°, on considère que seulement 25% du temps la chaleur est utilisée. Et plutôt mal, car la chaleur est tellement intense qu’elle remonte trop rapidement ! Donc il n’y a pas d’écart d’efficacité entre une tour avec ou sans chaudière. La différence concerne surtout … le prix d’achat et le coût par soirée (environ 1000 € de fioul). La solution trouvée est l’installation complémentaire de 6 grosses chaufferettes (coût total 180 €/soirée) mise à 30 mètres de la tour. La chaleur est plus homogène sur la parcelle et le coût est réduit. Cela permet de réduire l’humidité et assécher les bourgeons. Néanmoins certains responsables de tours n’utilisent pas cette alternative, faute de main d’œuvre nocturne …

200 cv par tour

La tour fixe fonctionne avec un moteur d’environ 200 ch. Il est possible de ne pas acheter le moteur (coût de 15 000 €) et de mettre un tracteur céréalier de plus de 200 ch. Mais dans les secteurs viticoles il est rare de trouver un tracteur céréalier de cette puissance. Afin d’éviter les vols de gasoil, la cuma a décidé d’investir uniquement sur des moteurs à gaz (propane) car le vol est compliqué, ce qui réduit le vandalisme. Les modèles choisis sont de la marque ORCHARD RITE. La tour est inférieure à 11 mètres afin d’avoir aucune contrainte réglementaire sur l’installation et l’hélice est de 6.04 mètres.

Avant l’installation, une communication au public s’impose, car le système de tour fait du bruit, même si l’utilisation est modérée (de 1 fois par an à 9 fois les mauvaises années). Il faut d’ailleurs demander une dérogation vis-à-vis des bruits nocturnes car les systèmes sont toujours au-dessus des normes. Lors d’une réunion publique, 80 % des personnes en général sont contre au départ. Certains « non-professionnels » voient même dans la cuve de gaz des « produits phytopharmaceutiques », … Après explication, il restera toujours de personne contre, mais la grande majorité comprend les contraintes et l’intérêt.

Avantage aux tours

En termes de tarifs, il faut compter 450 €/ha d’amortissement + 100 € de location de cuve + 200 € d’entretien du bloc moteur. Pour le combustible 1.7 tonne (soit 2500L) de propane permet de tenir 10 soirées. Et 6 grandes chaufferettes coûtent 180 €/soirée. Mais au regard du retour d’expérience, l’érection de tours antigel semble la solution la plus cohérente malgré son coût.

| Maintenant des tours mobiles Il existe aussi désormais des tours mobiles avec des hélices d’environ 1 mètre. La consommation énergétique est nettement plus faible car un moteur de moins de 30 ch. suffit. La question de l’efficacité est soulevée, mais il n’y a pas encore de retour d’expérience connue et mesurée. |

A lire aussi sur ce sujet, l’article :