Le Giec a publié le 20 mars 2023 son dernier rapport de synthèse, qui compile et résume les six rapports déjà publiés depuis le début de son sixième cycle, débuté en 2015. Un résumé de synthèses scientifiques destiné aux décideurs, à tous les niveaux.

Une fenêtre d’action désormais très étroite

C’est un peu le rapport « de la dernière chance » si l’humanité souhaite se mobiliser pour contenir le réchauffement climatique sous la barre du 1,5 °C supplémentaire (par rapport aux températures de l’ère pré-industrielle). Le prochain rapport du Giec est prévu pour 2030. Il sera à ce moment trop tard pour espérer contenir les réchauffements au-dessous de 1,5 °C d’ici la fin du siècle.

Car les températures ont déjà augmenté de 1,2 °C avec des conséquences très sérieuses – notamment pour les territoires les plus vulnérables.

Le Giec dessine l’avenir des politiques agricoles

Les préconisations que contient le rapport pour les secteurs agricole et forestier sont déjà connues.

Les voici:

- La protection et la restauration des écosystèmes, en particulier des forêts et de ceux riches en carbone (zones humides, tourbières, marais, etc.).

- La modification des régimes alimentaires, avec davantage de protéines végétales.

- La réduction des pertes et du gaspillage à tous les niveaux.

- L’intensification des pratiques agroécologiques, avec notamment la réduction des émissions de méthane et de protoxyde d’azote.

- La sélection variétale.

- Le développement de l’agroforesterie.

- L’adaptation à l’échelle de territoires.

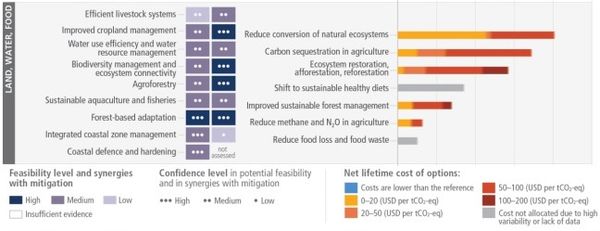

- Tableau résumant les secteurs où se situent le potentiel d’action climatique (partie du tableau concernant l’agriculture). IPCC-LVIII/Doc. 4, p.28

Contrairement à d’autres secteurs, l’agriculture peut parvenir à mettre en place ces mesures assez rapidement, avec des investissements limités (en comparaison d’autres activités telle l’industrie) et avec des bénéfices rapides.

C’est pourquoi ces préconisations sont particulièrement importantes. Elles ont pour ambition de montrer le chemin aux dirigeants. Et devraient en conséquence servir de base aux politiques agricoles à venir. Pour les agriculteurs d’aujourd’hui. Et les suivants.

Un rapport précédent plus détaillé pour le secteur agricole

Cette synthèse du Giec résume les consensus des six derniers rapports. Trois rapports ordinaires se sont concentrés sur les mécanismes physiques, les impacts et les moyens de s’adapter. Trois rapports spéciaux ont complété l’ensemble.

Le premier sur l’impact d’un réchauffement de 1,5°C, le deuxième se focalisant sur l’impact sur les terres émergées, le troisième sur les océans et la cryosphère.

Le troisième rapport ordinaire, qui résume les techniques scientifiquement éprouvées pour s’adapter et lutter contre les changements climatiques, est sans doute le plus directement utilisable pour les agriculteurs.

Lire aussi : Ce qui signifie le dernier rapport du Giec pour les agriculteurs, paru en 2022.

Des voix s’élèvent pour adapter la fréquence des publications du Giec à l’urgence climatique. Ces documents font désormais la une de toute la presse, tous secteurs confondus. Alors qu’ils étaient, il y a moins de dix ans, l’objet d’attentions d’une minorité plutôt scientifique ou militante.

Un guide pratique pour démystifier tout ça

Par ailleurs, « Entraid » a publié un guide pratique complet sur la manière pour les agriculteurs de s’adapter et de lutter contre les changements climatiques.

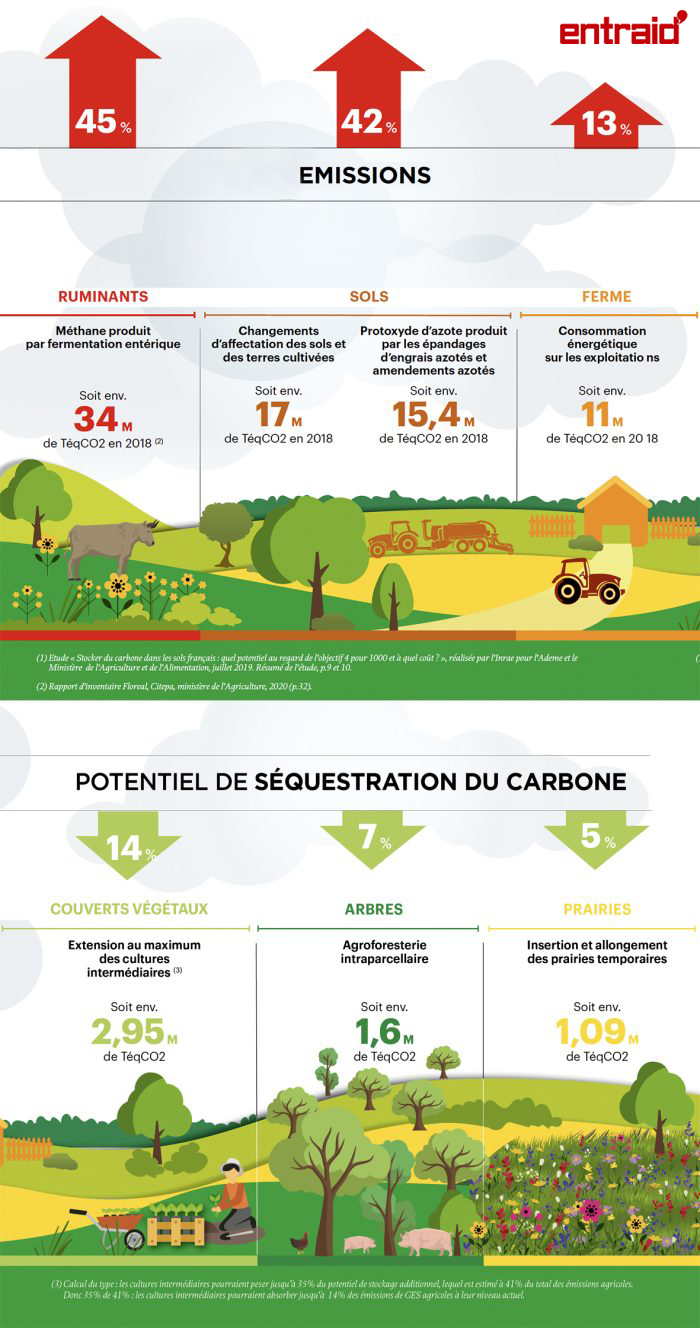

Et notamment un dossier pour comprendre les enjeux et les méthodes pour stocker du carbone dans les sols agricoles et les végétaux, couverts et ligneux.

Infographie extraite du guide pratique Climat, édité par Entraid’. ©Entraid.

Pour plus d’information, retrouvez aussi ces articles sur www.entraid.com :

Etes-vous prêts à affronter le changement climatique?

En résumé

A quoi sert le rapport du Giec pour les agriculteurs?

Le rapport du Giec publiée le 20 mars 2023 résume les six rapports précédents. Il synthétise l’ensemble des résultats scientifiques les plus récents et solides autour du changement climatique. Il est utile aux agriculteurs car il peut leur permettre de comprendre comment ils peuvent contribuer à atténuer et à lutter contre le changement climatique. En réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre. Et surtout en contribuant à stocker du carbone dans les sols et les plantes.

Comment les agriculteurs peuvent contribuer à lutter contre le réchauffement climatique?

Le consensus scientifique fourni par les experts du Giec préconise les solutions suivantes:

- La protection et la restauration des écosystèmes, en particulier des forêts et de ceux riches en carbone (zones humides, tourbières, marais, etc.).

- La modification des régimes alimentaires vers davantage de protéines végétales.

- La réduction des pertes et du gaspillage de produits et matières premières alimentaires à tous les niveaux.

- L’intensification des pratiques agroécologiques avec notamment la réduction des émissions de méthane et protoxyde d’azote.

- La sélection variétale.

- Le développement de l’agroforesterie.

- L’adaptation à l’échelle de territoires.