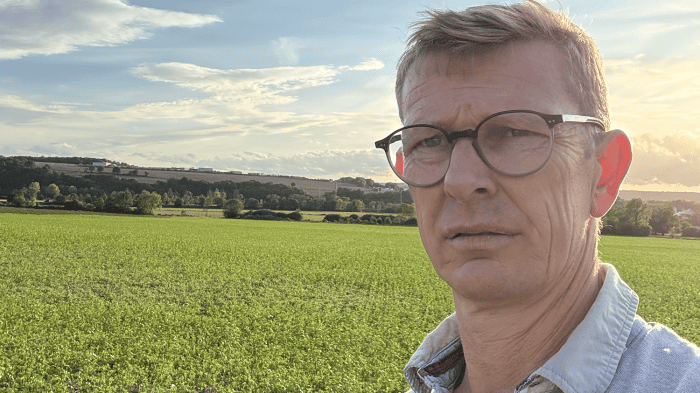

La zone de captage prioritaire autour de la commune d’Euville (55), actuellement partagée entre terres agricoles et forêts, concerne quatre adhérents de la cuma des Madeleines, parmi lesquels Nicolas Billon, le trésorier. « Un seul d’entre nous a choisi de rester en système conventionnel. Il produit des céréales et des oléagineux de façon raisonnée », précise-t-il. Les autres, en système bio, ont implanté des prairies temporaires. « Ainsi, nous gérons mieux cette zone à risques, souligne Nicolas Billon. Les sols, argilo calcaires superficiels, sont assez filtrants, d’où des risques de pollution plus importants au niveau de la zone de captage. »

Aucune contrainte supplémentaire malgré la zone de captage prioritaire

Exploitant agricole en zone vulnérable, Nicolas Billon n’a pas vécu le classement en zone de captage de certaines de ses parcelles comme une contrainte supplémentaire. « Je ne constate aucune différence, ni dans la saisie de la traçabilité, ni dans mes pratiques culturales, explique-t-il. La seule restriction concerne l’interdiction de stocker du fumier sur la zone de captage, comme le prévoit la réglementation. »

Sur le terrain, l’agence de l’eau assure un suivi régulier de la qualité de l’eau. En 2024, des traces de nitrates ont été détectées dans l’eau alors qu’aucun épandage d’azote n’avait été réalisé sur la zone. Nicolas Billon s’interroge sur la pertinence du découpage du périmètre de protection, selon lui certainement trop restreint. « Cela reste à confirmer et à vérifier », ajoute-t-il avec réserve.

Le bio, entre bénéfices et coûts

L’agriculteur euvillois se dit soulagé d’avoir converti son exploitation à l’agriculture biologique. Il se sent plus serein, notamment sur le plan de la fertilisation, désormais basée uniquement sur des apports d’effluents d’élevage. « Je n’ai pas à m’adapter aux nouvelles normes environnementales, car mes pratiques sont déjà conformes à la réglementation. C’est un soulagement pour moi. »

Cependant, cette conversion impacte son organisation de travail. Elle nécessite de consacrer davantage de temps au désherbage mécanique et de disposer d’un parc matériel plus étoffé. « J’ai aussi dû investir dans un tracteur supplémentaire pour en équiper un de roues étroites. En bio, on sème de l’automne au printemps, il faut toujours être prêt à intervenir ».

S’il reconnaît avoir réduit ses coûts de pulvérisation et d’intrants, il constate en revanche une hausse des charges de mécanisation. Aujourd’hui, la cuma dispose de tout un panel d’outils de désherbage : herse étrille, houe rotative et bineuse. Manque une machine spécifique pour éliminer les chénopodes et une écimeuse. L’acquisition de cette dernière est actuellement à l’étude, un dossier Ipage (Investissements pour la performance des exploitations agricoles du Grand Est) ayant été récemment déposé.

Pour plus d’information, retrouvez aussi ces articles sur www.entraid.com :