Les engrais minéraux génèrent des émissions de gaz à effet de serre (GES) au moment de leur fabrication (près de 40 % du total) et surtout au moment de leur épandage.

L’épandage d’engrais minéraux et organiques génère du protoxyde d’azote (N2O), responsable de 30 % des rejets de GES de l’agriculture française. La grande majorité provient des engrais de synthèse.

30% des rejets

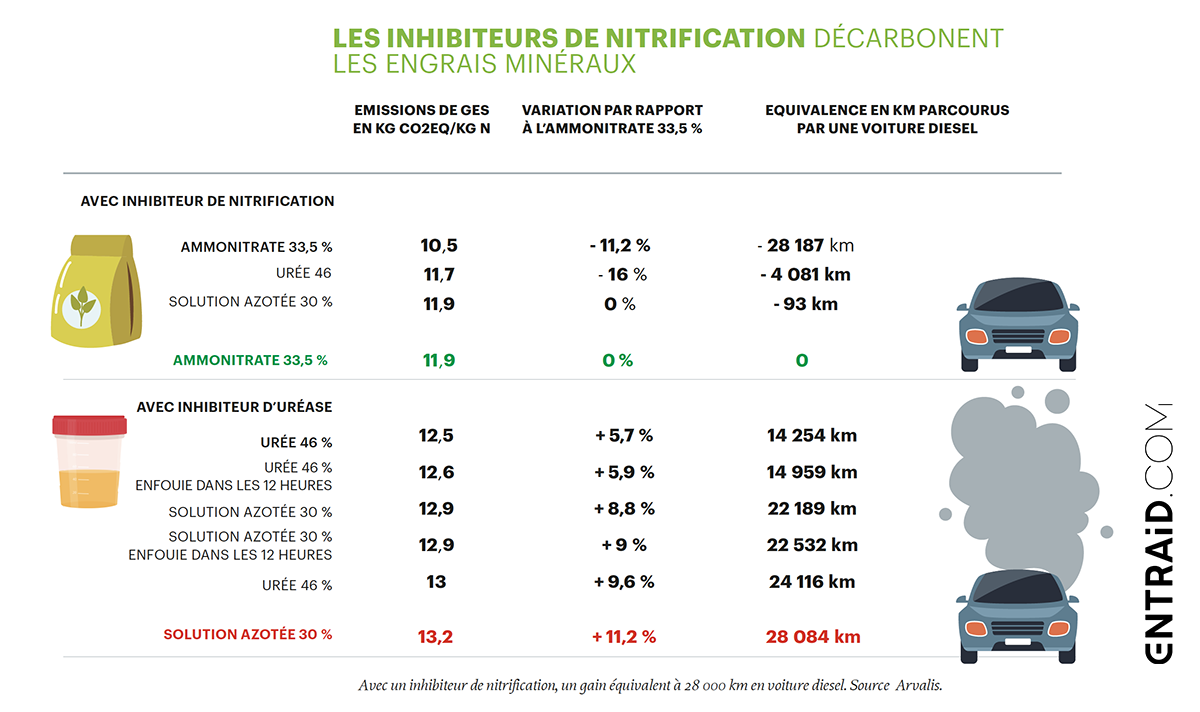

Arvalis a estimé les émissions des différents engrais azotés : 11,9 kg équivalent CO2 (CO2eq) par kilo d’azote pour l’ammonitrate 33,5 %, référence du marché ; 13 kg CO2eq/kg N pour l’urée à 46 % ; et jusqu’à 13,2 kg CO2eq/kg N pour la solution azotée à 30 %. Le choix de la forme d’azote est donc un levier non négligeable pour réduire les émissions, de même que l’emploi d’inhibiteurs de nitrification (– 11,2 % d’émissions avec l’ammonitrate).

En outre, les industriels de la fertilisation sont tous engagés dans la décarbonation de leurs process. D’après l’Unifa, l’empreinte carbone des engrais azotés produits en Europe aurait déjà diminué de 50 % depuis le début des années 2000 grâce à un nouveau procédé réduisant de plus de 90 % les émissions de N2O.

Compenser la baisse de l’azote de synthèse

Pour relever le défi climatique, il faudra toutefois aller au-delà de la performance intrinsèque des engrais. C’est pourquoi, dans sa Stratégie nationale bas-carbone lancée en 2015, la France prévoit une diminution de 26 % de l’usage des engrais azotés à l’horizon 2030. Comme vu dans l’article précédent, cela passe à l’échelle de la ferme, par une fertilisation de précision, des cultures à bas niveau d’intrants, l’optimisation des pratiques d’épandage pour réduire les pertes par volatilisation et améliorer l’efficience, l’introduction de couverts végétaux et de légumineuses.

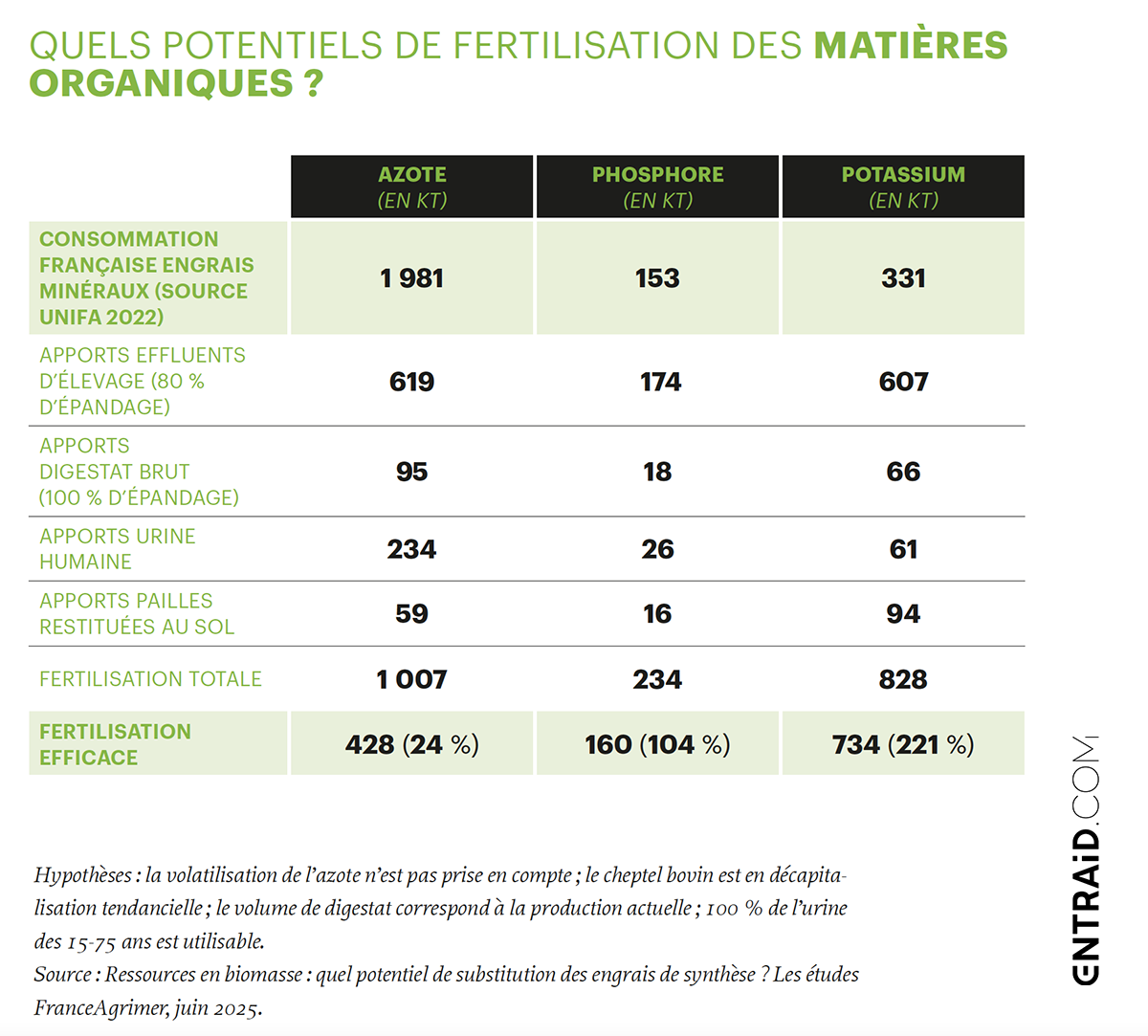

Le recours à la méthanisation et à ses digestats associés fait aussi partie des pistes envisagées. Dans son étude « Ressources en biomasse : quel potentiel de substitution des engrais de synthèse ? » en 2025, FranceAgrimer calcule le niveau de substitution atteignable des engrais de synthèse par quatre familles de matières organiques : effluents d’élevage, digestat, pailles de céréales et urine humaine. « Selon nos estimations, l’utilisation combinée de ces produits couvrirait 24 % des besoins en N, 104 % des besoins en P, et 221 % des besoins en K, concluent les auteurs. Pour l’azote, ces matières ne seront donc pas suffisantes, d’autant que leur mobilisation est un défi logistique, voire un frein en termes d’acceptation sociétale, concernant l’urine humaine notamment. Une combinaison d’engrais organiques et minéraux reste indispensable, ce qui nécessite de développer une production d’engrais azotés moins émissive en GES. »

Jusqu’à -85 % d’azote de synthèse consommé

Dans une synthèse collective réalisée en 2024 pour Comprendre2050.fr, The Shift Project, l’Ademe et l’association négaWatt évoquent de leur côté plusieurs scénarios d’avenir. Tous indiquent une augmentation de la part d’azote organique issu de la fixation symbiotique par des légumineuses ou du recyclage des nutriments (compostage, méthanisation). La baisse de la consommation d’azote de synthèse s’échelonne de 10 % pour le scénario où l’agriculture conventionnelle domine, et jusqu’à 85 % pour le scénario le plus ambitieux conjuguant pratiques agroécologiques et recyclage de l’azote.

« Le sujet de la décarbonation des cultures est en fait un sujet azote, affirme enfin Maximin Charpentier, céréalier et président de l’association Terra Solis engagée dans la décarbonation de l’agriculture. Dans notre ferme expérimentale en Champagne crayeuse, nous misons sur le développement de la méthanisation. Les céréaliers peuvent à la fois maximiser et décarboner leur production en consacrant, outre les Cive, 15 % de leurs cultures à la méthanisation, soit le maximum autorisé par la réglementation. Ceci afin d’enrichir le sol en matière organique via le digestat. Ainsi, nous concevons des systèmes avec couverts visant une hausse de 25 % de la production de biomasse pour une diminution de 50 % de l’empreinte carbone. »

Pour plus d’information, retrouvez aussi ces articles sur www.entraid.com :

- Décarbonation : l’agriculture entre contrainte et adaptation

- Vers une alimentation zéro émission ?

- Six questions pour un champion de la décarbonation

- Faut-il arrêter l’élevage en France ?

- Décarbonation d’un élevage laitier : des pistes à ruminer

- Productions végétales : vous décarbonez sans le savoir

![[Décarbonation] Faut-il arrêter l’élevage en France ?](https://www.entraid.com/wp-content/uploads/2025/10/vaches_cuma_sainte_suzanne_ariege-350x197.jpg)

![[Décarbonation] Vers une alimentation zéro émission ?](https://www.entraid.com/wp-content/uploads/2025/11/Assiettes-Adobestock-350x197.png)