Une alimentation zéro émission est-elle possible ? La coalition scientifique qui a rédigé le dernier rapport EAT-Lancet sur le rapport entre alimentation et climat, et qui fait autorité aujourd’hui, rappelle que l’agriculture mondiale génère près de 7 gigatonnes de CO₂ équivalent par an. Deux grandes sources dominent dans ce secteur : le méthane entérique des ruminants et le protoxyde d’azote des engrais azotés. Le rapport rappelle que, même si les énergies fossiles disparaissaient, l’alimentation seule suffirait à faire dépasser la limite de + 1,5 °C fixée par l’Accord de Paris.

Une assiette plus végétale pour une alimentation zéro émission

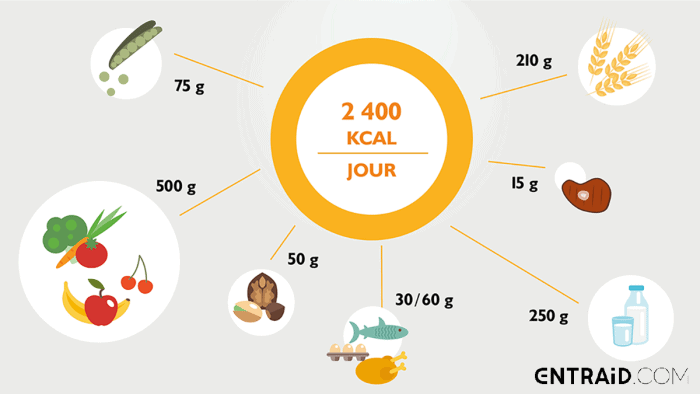

La coalition scientifique propose un « Alimentation pour la santé de la planète » (« planetary health diet », en anglais), qui permet de matérialiser le chemin à parcourir pour conduire le changement, de l’assiette aux systèmes alimentaires. Ce modèle n’exclut pas les produits animaux, mais réduit fortement leur place.

Pour un adulte de 2 400 kcal/jour, il inclut :

- Céréales complètes : 210 g/j ;

- Légumineuses : 75 g/j ;

- Fruits et légumes : 500 g/j ;

- Noix et graines : 50 g/j ;

- Produits laitiers : 250 g/j ;

- Viande rouge : 15 g/j (≈100 g/semaine) ;

- Volaille, poissons, œufs : 30 – 60 g/j.

En clair, pour une « alimentation ‘zéro émission' », cela signifie réduire la viande rouge de plus de 80 % par rapport à la consommation française actuelle, et multiplier par trois ou quatre les légumineuses et les fruits à coque.

Voici, pour un adulte avec un besoin de 2 400 kcal/jour, une ration du modèle « alimentation pour la santé de la planète ». (© Entraid)

Changer les pratiques agricoles

Réduire la viande dans l’assiette ne suffirait pas. Pour tendre vers zéro émission, il faut aussi transformer les pratiques à la ferme. Parmi les leviers pointés par le rapport :

- Réduire les engrais de synthèse : rotations incluant légumineuses, engrais organiques, précision du dosage ;

- Agroforesterie et haies : stockage de carbone, protection des sols, biodiversité ;

- Alimentation animale revisitée : additifs anti-méthane, pâturages multi-espèces ;

- Restauration des écosystèmes : certaines terres pourraient être dédiées au stockage de carbone ou à des usages semi-naturels.

La consommation de bœuf est de loin la plus émettrice d’émissions de gaz à effet de serre. (© Entraid)

Contraintes et opportunités en France

Pour les éleveurs bovins, le virage, s’il est pris, devrait s’avérer particulièrement serré… mais pas incompatible avec les formes d’élevage « traditionnelles » défendues en France. Le rapport table sur une réduction d’un tiers de la production de viande ruminante d’ici à 2050. Il resterait une place pour :

- des cheptels plus réduits ;

- une valorisation en extensif et en circuits courts ;

- des produits de qualité (labels, terroirs).

Pour les grandes cultures, c’est l’occasion de miser sur les protéines végétales :

- pois ;

- lentilles ;

- fèves ;

- pois chiche ;

- lupin ;

- etc.

Autant de cultures qui diversifient les assolements, réduisent les engrais azotés et répondent à une demande croissante.

Enfin, le stockage de carbone dans les sols, haies et prairies pourrait devenir une source de revenus complémentaires… à condition que les mécanismes de rémunération se consolident.

Neutralité : ambition ou illusion ?

Soyons clairs : une neutralité totale est hors d’atteinte. Le méthane des ruminants ne peut être supprimé. Mais la combinaison de changements alimentaires profonds, d’innovations agricoles et de stockage de carbone pourrait permettre de réduire les émissions de 60 à 80 %. Le reliquat pourrait être compensé par les sols et les forêts.

L’agriculture zéro émission n’est pas un slogan, mais une trajectoire exigeante. Elle repose sur trois piliers :

- des régimes beaucoup plus végétaux, mais n’excluant pas nécessairement la viande ;

- des pratiques agricoles renouvelées ;

- une valorisation du carbone stocké dans les sols.

Pour les producteurs français, cela veut dire des contraintes sur certains ateliers, mais aussi de nouvelles opportunités de cultures, diversification des revenus. Cela ne pourrait non plus se faire sans une reconnaissance des services rendus à la société.

En somme, l’agriculture, longtemps vue comme une partie du problème climatique, a toutes les cartes en main pour devenir une partie centrale de la solution.

Pour plus d’information, retrouvez aussi ces articles sur www.entraid.com :