La décarbonation de l’agriculture devient un sujet de plus en plus prégnant. Les rejets de gaz à effet de serre (GES) sont responsables du dérèglement climatique. En particulier le dioxyde de carbone (CO2), majoritairement rejeté par l’industrie et le transport. C’est pourquoi l’on parle de décarbonation pour évoquer la lutte contre le changement climatique. D’autres gaz ont un effet réchauffant, comme le méthane (CH4) ou le protoxyde d’azote (N₂O). Pour agréger le comptage des différents GES, on utilise l’unité ‘équivalent carbone’ (CO2 eq). La France représente 12 % des émissions de GES de l’Union européenne, elle-même responsable de 6 % des émissions mondiales. En tenant compte des émissions historiques, le chiffre monte à 15 % pour l’UE.

La question de la décarbonation de l’agriculture, première émettrice de N₂O et de CH4, se pose

L’agriculture représente la principale source d’émission de protoxyde d’azote.

En France, l’agriculture représente 21 % des rejets de GES en 2024 (2e secteur derrière le transport et ses 30 %). Elle est le principal contributeur national pour le N₂O et le CH4 (87 % et 70 %).

Sur cent ans, le N₂O a un « potentiel de réchauffement » 300 fois supérieur à celui du CO2, le CH4 28 fois supérieur. Si l’on parle en valeurs absolues, la ferme France larguait en 2022 43 millions de tonnes équivalent CO2 (Mt CO2 eq) de CH4, 23 Mt CO2 eq de N₂O et 11 Mt de CO2.

Les fameux « rots des vaches »

56 % des émissions de GES de l’agriculture sont du méthane provenant de l’élevage de bovins (84 %), ovins et caprins (fermentation entérique). La gestion des déjections animales émet aussi du CH4 par fermentation.

L’épandage d’engrais minéraux et organiques génèrent du N₂O (30 % des émissions agricoles). Les émissions de CO2 (14 %) sont liées aux consommations d’énergie fossile (tracteurs, bâtiments, serres…).

La capacité de l’agriculture à séquestrer du carbone est loin de compenser ses émissions. Par exemple, un élevage bovin compense au mieux 25 à 50 % de ses émissions grâce à ses prairies et ses haies.

Les agriculteurs sont-ils obligés de décarboner ?

Pour l’agriculteur français, ni objectif ni obligation quant à décarboner son activité. Du moins pas tant que l’Union européenne croit en les modalités de son Pacte vert. Ce Pacte vise la neutralité climatique de l’UE d’ici à 2050.

La loi européenne sur le climat plante un jalon en 2030, avec un objectif intermédiaire d’une réduction des émissions de GES d’au moins 55 % par rapport à 1990. Cette loi est contraignante pour les États et prévoit des normes. Charge à chaque pays de décliner ces volontés politiques.

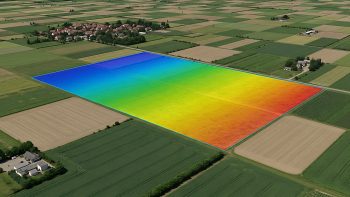

Émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur de l’agriculture. (

Orientations politiques et incitations

En France, la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) définit les objectifs de décarbonation pour tous les secteurs d’activité, dont l’agriculture. La politique agricole commune oriente aussi vers la décarbonation de l’agriculture.

Pour la période 2023-2027, 40 % du budget de la PAC est consacré à l’action pour le climat. En complément existent des mécanismes d’incitation économique :

- labels ;

- marché volontaire du carbone ;

- contrats pour services environnementaux ;

- etc

Quel est le plan pour la décarbonation de l’agriculture ?

En France, la SNBC joue sur deux aspects :

- réduire les émissions ;

- augmenter l’absorption du carbone.

D’ici à 2050, la France projette une diminution des GES de 46 % par rapport à 1990.

Entre temps, elle vise une baisse des émissions agricoles de 13 % entre les niveaux de 2021 et de 2030, avec une action particulière sur l’élevage. Sa SNBC mise sur l’agroécologie et l’agriculture de précision, la réduction des émissions liées à l’énergie.

De manière plus holistique, elle essaie de jouer sur l’évolution de la demande alimentaire. Un autre volet consiste à renforcer les puits de carbone des terres agricoles dans la lignée de l’initiative ‘4 pour 1 000’.

Pourquoi décarboner ?

D’abord pour satisfaire aux objectifs européens, avant que les méthodes deviennent coercitives. Aussi pour apporter sa pierre à l’édifice à l’atténuation du changement climatique.

Politiquement, l’agriculture ne pourra pas toujours se placer en victime si elle n’apporte aucune solution. Ensuite, parce qu’au-delà de la décarbonation, il y va de la résilience des exploitations agricoles.

Des études de différents organismes (Giec, Idele, Solagro, The Shift Project…) s’accordent sur ce point.

Décarboner l’agriculture pour s’adapter

En décarbonant les combustibles, la fertilisation et l’alimentation protéique des élevages, l’agriculture diminuerait sa dépendance énergétique et subirait moins les soubresauts géopolitiques.

Chercher à réduire l’empreinte carbone de l’agriculture suggère de nouvelles productions et de nouvelles pratiques. Les scenarii des associations Solagro et The Shift Project les considèrent aussi plus adaptées au dérèglement climatique.

Les objectifs sont-ils atteignables ?

Bien sûr, il y a la théorie et la pratique. Mais avant même cela, il faut choisir la théorie. Adapter le système actuel ? Insuffisant pour atteindre les objectifs, selon le Haut Conseil pour le climat, Solagro et The Shift Project.

Entre 1990 et 2022, l’agriculture a réduit ses rejets de GES de 0,5 Mt CO2eq/an. Pour arriver aux 48 Mt CO2eq en 2050, elle devra les réduire d’environ 1 Mt par an.

Selon elles, un changement de paradigme est nécessaire. Principale difficulté, le financement. Impossible et injuste que seuls les agriculteurs en supportent le poids. Des politiques et des soutiens financiers plus ambitieux seraient nécessaires.

Carbone : bilan ou empreinte

Le bilan carbone comptabilise uniquement les émissions réalisées à l’intérieur d’un pays. L’empreinte additionne les émissions produites sur le territoire et celles liées aux produits qui y sont importés et consommés.

Pour plus d’information, retrouvez aussi ces articles sur www.entraid.com :

![[Décarbonation] « Ne pas attendre des miracles des marchés carbone volontaires »](https://www.entraid.com/wp-content/uploads/2025/11/Marche-carbone-AdobeStock-350x197.jpg)