En matière de décarbonation des productions végétales, plusieurs techniques sont déterminantes. Certaines sont largement utilisées, d’autres pourraient être davantage développées.

N₂O, engrais, énergie : le vrai poids carbone des grandes cultures

La production française de céréales et oléoprotéagineux émet 25 millions de tonnes équivalent CO2. Il s’agit pour 63 % d’émissions directes liées au fonctionnement des exploitations. Le N₂O (protoxyde d’azote, appelé aussi monoxyde de diazote) est issu de la fertilisation (85 %). Le CO2, lui, provient plutôt de la combustion d’énergie par les machines et séchoirs (15 %).

S’ajoutent des émissions indirectes (37 % du total) liées à la fabrication des intrants (engrais et énergie) en amont. Ce chiffrage est repris dans la « Feuille de route carbone des filières grandes cultures » coéditée par Intercéréales et Terres Univia en 2024.

Pour les deux interprofessions, « la priorité doit donc être mise sur la réduction des émissions de N₂O, premier poste d’émissions directes lié aux apports d’engrais azotés en particulier ».

Face à cet état des lieux, certains agriculteurs décarbonent-ils déjà leur production sans le savoir ? Au regard des leviers mobilisables listés dans la feuille de route, il semblerait que oui. Car certains font déjà partie du quotidien de beaucoup d’agriculteurs, pour des raisons réglementaires, mais aussi économiques.

Les leviers insoupçonnés de la décarbonation des productions végétales

Un des premiers leviers de décarbonation est le pilotage de précision de la fertilisation minérale, puisqu’il permet de lutter contre la pollution des sols aux nitrates et donc de réduire les émissions de N₂O.

Avec la directive européenne de 1991 sur les nitrates visant à lutter contre la pollution des eaux, de nombreux outils se sont développés. Ces derniers aident les agriculteurs à ajuster et fractionner les doses d’azote selon les besoins des cultures.

De plus, moins d’azote épandu par tonne de grains produite, c’est aussi moins de CO2 émis pour sa fabrication et moins de N₂O émis à l’épandage.

Deuxième levier : le choix de la forme d’azote et l’utilisation d’inhibiteurs. Arvalis a estimé les émissions de GES de différentes formes d’azote minéral à partir des références de la méthode label bas-carbone en grandes cultures.

Produit le plus utilisé, l’ammonitrate 33,5 est à la fois le plus efficient et le moins impactant. Les émissions (fabrication + épandage) sont supérieures de 9,6 % avec l’urée et de 11,2 % avec la solution azotée. L’ajout d’un inhibiteur de nitrification réduit de 11,2 % les émissions de l’ammonitrate.

La pratique des couverts végétaux trouve, elle aussi, son origine dans la directive nitrates avec la technique ‘culture intermédiaire piège à nitrates’ (Cipan). Cette obligation réglementaire concernant près de 70 % de la SAU française est devenue un outil multiservices pour les agriculteurs.

Couverts végétaux, les alliés ignorés de la décarbonation des productions végétales

Les couverts limitent le lessivage des nitrates, mais aussi l’érosion des sols et le salissement des cultures. Ils améliorent la structure et la vie du sol, l’enrichissent en matière organique, servent d’engrais vert. Susceptibles de remplacer une part de fertilisation minérale, et de stocker du carbone dans les sols, ils contribuent à la décarbonation de la rotation.

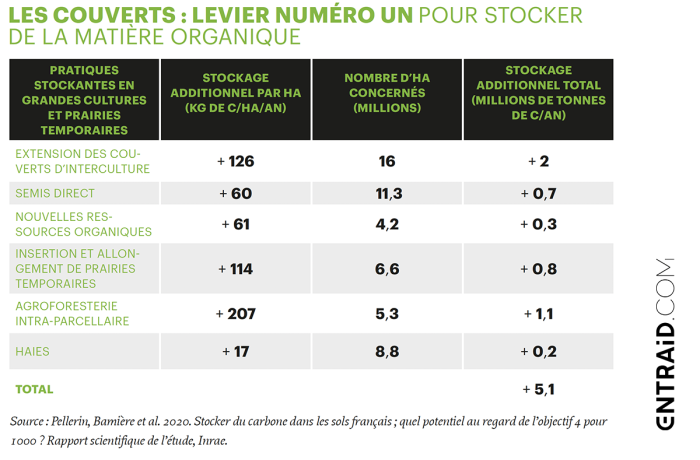

D’après les travaux de l’Inrae (cf. tableau), l’extension des couverts d’interculture est le levier ayant le plus gros potentiel pour le stockage additionnel de carbone dans les sols en France.

Valoriser les effluents d’élevage

La valorisation des engrais organiques : une bonne gestion du stockage et de l’épandage des effluents d’élevage est un moyen d’éviter des émissions de CH4 et N₂O. Cela évite en outre les émissions d’ammoniac (NH3), un polluant de l’air sans effet de serre : empêcher sa volatilisation préserve la valeur fertilisante des effluents. On économise ainsi des engrais minéraux et leur coût carbone associé.

Pour limiter la volatilisation de l’ammoniac, les éleveurs sont de plus en plus nombreux à s’équiper de couvertures de fosses et de matériels d’épandage avec enfouisseur. Les méthaniseurs sont aussi un moyen d’améliorer la gestion des effluents d’élevage, auquel s’ajoute la production d’une énergie renouvelable.

D’autres leviers existent pour décarboner la production des grandes cultures, mais rencontrent davantage de freins. Cela pour plusieurs raisons. Soit parce qu’ils ne sont liés à aucune contrainte réglementaire. Parfois, aussi, parce qu’ils ne présentent pas d’avantage économique, voire génèrent des surcoûts. Ou encore parce qu’ils nécessitent une adaptation technique importante (besoin de formation, changement d’habitude et/ou de matériel).

Choisir les productions végétales pour réduire l’empreinte carbone

Le choix des cultures de la rotation est un facteur de décarbonation. Certaines plantes ont en effet des besoins réduits en azote. Elles représentent donc un moyen de réduire les émissions de N2O à l’épandage et de CO2 pour la fabrication des engrais. C’est le cas par exemple du tournesol, moins gourmand en azote que le colza, et donc moins impactant en matière d’empreinte carbone.

Les championnes sont les légumineuses (soja, pois, féverole, luzerne). En fixant l’azote de l’air, elles réduisent leurs besoins et ceux des cultures suivantes (-33 kg N/ha pour un blé ou un maïs, -40 kg N/ha pour un colza).

Toutefois, l’agriculteur arbitre en priorité selon la marge économique de la culture et les filières de valorisation. Par exemple, un céréalier économisera de l’azote en introduisant une luzerne pour trois ans, à condition d’avoir un débouché (déshydratation, vente à un éleveur…).

Replanter des haies pour la décarbonation des productions végétales

Replanter des haies et des arbres en agroforesterie : si les bénéfices des haies sont reconnus (stockage de carbone, lutte contre l’érosion et les inondations, habitat pour la biodiversité, ombrage pour le bétail), leur plantation représente un chantier important, des coûts et du temps d’entretien.

Certains agriculteurs intègrent cette charge de travail quand elle est compensée par une économie (bois de chauffage, litière, bétail) voire un revenu (vente pour chaudières biomasse).

C’est un investissement rentable à long terme.

L’écoconduite, un facteur à ne pas négliger

Pratiquer l’écoconduite et changer de carburant : d’après la « Feuille de route carbone des filières grandes cultures », le potentiel de réduction de consommation d’énergie fossile serait de 10 % via l’écoconduite, auxquels s’ajouteraient 10 % via le gain d’efficience des nouvelles machines.

Les constructeurs rivalisent d’annonces sur des prototypes de tracteurs électriques, à l’hydrogène, et les tests de rétrofit se multiplient. La seule alternative crédible à ce jour est le tracteur au biométhane adopté par des agriculteurs méthaniseurs (- 80 % de CO2).

Le travail du sol, une question centrale de la décarbonation des productions végétales

Limiter, voire supprimer le travail du sol constitue un autre levier à ne pas négliger. Beaucoup d’agriculteurs simplifient le travail du sol pour réduire leurs coûts et gagner du temps. Mais peu d’entre eux adoptent le semis direct sans aucun travail du sol.

Dans une étude de 2013, l’Inrae chiffre entre 10 et 60 litres/ha/an l’économie de carburant, et entre 87. Et 600 kgCO2 eq/ha/an le potentiel d’atténuation moyen selon les techniques (travail superficiel, labour occasionnel, semis direct continu). Ce potentiel prend en compte la consommation de carburant, l’augmentation du stock de carbone dans le sol, mais aussi la hausse des émissions de N2O (les sols plus compacts favorisant la dénitrification).

Pour plus d’information, retrouvez aussi ces articles sur www.entraid.com :

Décarbonation : l’agriculture entre contrainte et adaptation

- Vers une alimentation zéro émission ?

- Six questions pour un champion de la décarbonation

- Faut-il arrêter l’élevage en France ?

- Décarbonation d’un élevage laitier : des pistes à ruminer

- Épandage de lisier : jusqu’à 70% de baisse des émissions d’ammoniac

- Stocker ne suffira pas, il faut réduire les GES agricoles !

- Label bas carbone, 7 leviers testés