En observant ses voisins acheter de grosses machines agricoles ne servant que quelques heures par an, tout jeune, François Tanguy-Prigent, dit « Tanguy Prigent », développe une opinion déjà très tranchée : « pour sauver la ferme familiale à laquelle je tenais tant, et pour éviter la collectivisation dont je détestais l’idée, eh bien ! il fallait mutualiser le matériel. »(Mireille Prigent – Tanguy Prigent, Ti-Kaled (Club socialiste du livre, 1982)) Et c’est bien lui qui, devenu ministre de l’Agriculture, donnera en 1945 un statut officiel aux cuma.

Tanguy Prigent : combats et convictions

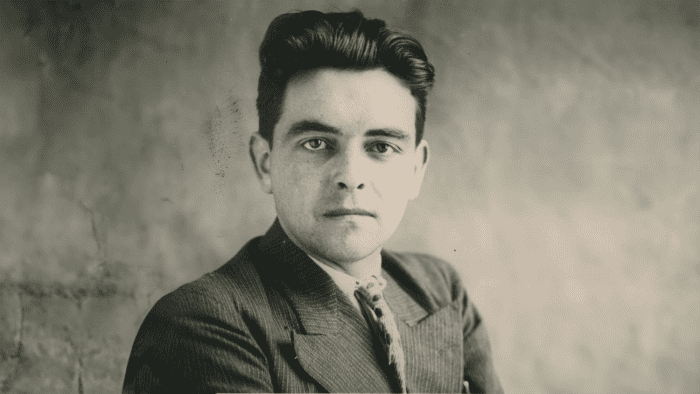

François Tanguy-Prigent, dans son bureau du ministère de l’Agriculture » (© Centre d’histoire du travail – Fonds Tanguy-Prigent.)

Issu d’une famille de petits propriétaires exploitants, en 1909, Tanguy Prigent voit ses parents cultiver trois hectares gagnés sur la lande finistérienne, et les rejoint très vite au travail. Le jeune homme poursuit ses études en autodidacte après son certificat d’études, le soir. Dans une famille républicaine, peu à peu acquise aux idées du socialisme, il se forge une culture politique en lisant les journaux et les écrits de grandes personnalités de la gauche d’alors.

Des convictions qui ne sont pas de tout repos, le Finistère nord d’alors étant très nettement scindé entre le Léon, bastion catholique conservateur qui a vu émerger l’Office central de Landerneau – puissante coopérative en faveur du maintien des structures hiérarchiques du monde rural-, et le Tregor, plus à l’ouest, influencé par les idéaux républicains.

Tanguy Prigent s’engage précocement. Il fonde la branche locale de la Section française de l’Internationale ouvrière (la SFIO, l’ancêtre du Parti socialiste) à 15 ans et demi ! Il écrit régulièrement pour le journal « Le Breton socialiste » et profite de son service militaire à Paris pour soigner son éducation politique.

Castagne et politique

De retour dans la péninsule armoricaine, Tanguy Prigent ajoute à son activisme politique un engagement syndical. Il défie ouvertement l’Office central de Landerneau en créant la coopérative de défense paysanne de Saint-Jean-du-Doigt. Structure qui, en période de mévente, stockait le blé, et s’inscrivit contre les ventes / saisies des exploitations des petits paysans locataires en difficulté.

Il crée au passage la Fédération paysanne du Finistère, rattachée à la Confédération nationale paysanne.

Tanguy Prigent : 1,65 m d’intelligence et d’énergie

« Figure ouverte, pétillante, taille moyenne, corps râblé qui lui valait le surnom de Tanguy Bihan (« Petit Tanguy »)… De son personnage émanait un attrait singulier, » décrivent Justinien Raymond et Gilles Morin dans la notice qu’ils lui consacrent dans le Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier (Maitron, Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier, Justinien Raymond, Gilles Morin, notice François Tanguy-Prigent).

Son intelligence tactique et son énergie le propulsent à 25 ans conseiller général du canton de Lanmeur, mandat qu’il conservera jusqu’à son décès, excepté quelque temps sous le Régime de Vichy. Il est ensuite élu député du Finistère en 1936, sous l’étiquette SFIO.

Ne rechignant pas, au besoin, à affronter verbalement… et physiquement les membres des Comités de défense paysanne, groupes fascisants des « chemises vertes » sévissant à cette époque. Sa réputation n’est plus à faire. Il devient maire de sa commune, Saint-Jean-du-Doigt, en 1935.

Dragon porté et maquisard

Le plus jeune député du Front populaire obtient la création de l’Office du blé, destiné à fixer les prix et l’échelonnement des achats aux producteurs pour mieux maîtriser exports et imports. Il bataille par amendement pour ramener à la charge du propriétaire l’indemnité d’éviction. Défend l’idée d’une caisse d’assurance contre les calamités agricoles. Mais la faible portée des réformes en faveur de l’agriculture le déçoit.

Pacifiste, son expérience de réserviste fait évoluer son jugement. Il prône par la suite une politique de résistances aux agressions. La guerre déclarée, en 1939, il sert dans un régiment d’infanterie motorisée, les Dragons portés, et combat dans les Ardennes, l’Aube et la Marne. Blessé, il apprend la capitulation de la France. Et refuse de voter, aux côtés de 79 autres parlementaires, les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain.

Tanguy Prigent : « Jacques le Rouge »

De retour à Saint-Jean-du-Doigt, il reprend son poste à la mairie et dans sa coopérative, s’opposant à la politique agricole du Régime de Vichy. Il est l’un des premiers organisateurs en Bretagne du mouvement de résistance Libération nord, ainsi que du Parti socialiste clandestin. Sa connaissance approfondie du terrain, son réseau, ses déguisements, son charme et son aplomb font merveille, y compris auprès des Allemands.

Arrêté, puis relâché à deux reprises, il finit par être révoqué de ses mandats de maire et de conseiller général. Finalement recherché par la police et la Gestapo, il prend le maquis en 1943 sous le nom de Jacques Le Ru (« Jacques Le Rouge »), avec son épouse Denise, également résistante.

S’il avait dans un premier temps réalisé un travail d’intelligence, il participe alors à l’organisation de l’Armée secrète dans tout l’ouest de la France. Et de ce qui deviendra les comités départementaux de la Libération. Il apporte sa contribution au Conseil national de la résistance. Crée un journal qui est aussi un mouvement : « Résistance paysanne« . Il combattra à l’été 1944, à la tête d’un groupe de 200 hommes des Forces françaises de l’intérieur et de Français parachutés d’Angleterre, pour libérer les régions de Morlaix et de Brest.

Le 4 septembre 1944, Tanguy Prigent apprend à la radio, par la voix du Général de Gaulle, sa nomination en tant que Commissaire à l’Agriculture dans le gouvernement provisoire. Il devient ministre en novembre. Sans avoir le temps de faire le deuil de plusieurs de ses proches, dont ses cousins, torturés à mort, et son mentor, Guy Le Normand, abattu… par les FFI dans un moment de confusion tragique.

Ministre !

Une autre vie de combats, dans les hémicycles cette fois, se dessine. Ayant pris soin de faire inscrire les statuts du fermage et du métayage au programme du Conseil national de la Résistance, il prend une ordonnance en octobre 1945. Avant qu’une loi votée à l’unanimité soit promulguée en 1946, pérennisant ce statut qui entérine les droits des exploitants agricoles, fermiers et métayers, jusqu’alors complètement tributaires de l’arbitraire des propriétaires. Et toujours opérant aujourd’hui !

Il met fin à la Corporation paysanne de Vichy. La période marque « le renversement complet des rapports de force au sein de la direction du mouvement professionnel. »Les marginaux » de l’entre-deux-guerres tiennent le premier rôle tandis que les anciens chefs puissants sont en prison ou extrêmement discrets »(Entraid, Enquête « Aux racines des cuma », novembre 1988).

Tanguy Prigent crée, dans le sillage de sa « Résistance paysanne », un syndicalisme puissant et unifié dans le monde agricole. Son nom : la Confédération générale de l’agriculture (supplanté plus tard par sa propre branche syndicale qui deviendra la Fnsea). Il crée aussi en 1945 le statut des coopératives d’utilisateurs de matériels agricoles, les cuma, en réponse à ses précoces observations de terrain… et dans le contexte du Plan Marshall.

Ministre jusqu’en 1947 -une longévité exceptionnelle pour la période-, il est sur tous les fronts. Il parvient à réorganiser le Crédit Agricole pour soutenir l’installation des jeunes paysans. L’une de ses lois aboutit à la création de l’Institut national de la recherche agronomique, un autre Ordre national des vétérinaires. (Assemblée nationale, biographie des parlementaires français, François-Tanguy Prigent)

Tanguy Prigent : intègre et impopulaire

Tanguy Prigent n’est pas pour autant un ministre populaire. Responsable du ravitaillement, c’est lui qui doit rétablir la « carte de pain », supprimée pour des raisons électorales. Il gagne alors le cruel surnom de « Tanguy Prive-gens ». Des questions d’approvisionnements sur lesquelles il sera souvent interpellé lors de ces années de disette.

Redevenu député, il n’en sera pas moins actif :

- Création des foyers ruraux ;

- Création d’un fonds national de modernisation de l’équipement rural ;

- Organisation des marchés pour garantir les revenus agricoles ;

- Protection sociale des non-salariés…

Un temps ministre des Anciens combattants, il s’oppose au retour du Général de Gaulle au pouvoir en 1958. C’est lors de la crise qui mènera à la création de la Ve République. Au nom de sa conception de la légalité républicaine. Une série de ruptures humaines et politiques marqueront la fin de sa vie. Il s’éteint à Morlaix en 1970, âgé d’à peine 60 ans. Il laisse aux Français une agriculture complètement refaçonnée… et plus solidaire.

Le plan Marshall fut un programme américain de prêts accordés aux États d’Europe. Le but : aider à leur reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Ces prêts sont conditionnés à l’importation d’un montant équivalent d’équipements et de produits américains.

Outre le nouveau statut du fermage qui permet aux locataires d’adhérer à une cuma sans l’autorisation de leur propriétaire, le ministre Tanguy Prigent donne priorité aux cuma pour acquérir les coûteuses machines agricoles étrangères.

Création de la Fncuma

Se créent en 1945 la Fédération nationale des cuma. Ainsi que l’Union nationale des cuma, groupement d’achat à cet effet. Etienne Rives, qui la présidait, évoquait « le rôle le plus exaltant dans nos activités de l’époque, les avis que nous donnions au Comité du machinisme sur la valeur novatrice de telle ou telle machine. » Des agriculteurs sont envoyés aux États-Unis négocier avec les industriels. Un délégué lève le doigt lors des Commissions centrales de surplus…

En deux ans, l’Union a fourni à ses coopératives 300 tracteurs Caterpillar. Mais aussi 110 autres tracteurs, 20 camions, 35 camions Doge et 110 Jeep.

Pour plus d’information, retrouvez aussi ces articles sur www.entraid.com :