1. Le projet agrivoltaïque doit être porté par un agriculteur actif

Pour que l’on puisse considérer un projet agrivoltaïque comme tel, il faut que ce soit un agriculteur actif qui le porte. C’est en effet le sens que lui donne l’article D.614-1 du Code rural.

En cas de changement, la durée d’exploitation de l’installation sans agriculteur actif ne peut excéder dix-huit mois.

2. Le projet agrivoltaïque a pour principe de rendre les quatre services décrits dans la loi Aper, sans dégrader les autres

On considère qu’un projet est agrivoltaïque s’il rend l’un des quatre services suivants, sans dégrader les autres :

- Amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques : soit en améliorant les qualités agronomiques du sol et le rendement de la production agricole, soit en maintenant un rendement supérieur à la baisse tendancielle observée localement ;

- Adaptation au changement climatique : l’installation limite les effets néfastes du changement climatique. Cela concerne les bilans hydriques, thermiques et radiatifs de la parcelle. En plus des critères de quantité cités en premier lieu, ce service peut aussi se traduire par une amélioration de la qualité de la production agricole. Par exemple, limiter les brûlures sur le végétal, contenir le taux de sucre du raisin destiné à la vinification ;

- Protection contre les aléas : principaux exemples, la protection contre le gel et la grêle. Si c’est le seul service rendu par l’installation, il faudra prouver la protection contre une forme d’aléa météorologique, ponctuel et exogène à la conduite de l’exploitation ;

- Amélioration du bien-être animal (pour les projets incluant de l’élevage) : il faut prouver une diminution de la température sous les panneaux.

3. Le projet garantit une production agricole significative

Parmi les principes essentiels du projet agrivoltaïque : il faut une production effective. Sous les modules, il faut en effet prouver une production agricole « significative » tout au long du contrat entre l’agriculteur et l’énergéticien. Ainsi, pour un projet de pâturage de ruminants, il faudra justifier un taux de chargement et une production moyenne de biomasse fourragère supérieurs ou égaux à 90 % de ceux des références locales ou départementales. Pour du pâturage de monogastriques, seul le critère de chargement sera vérifié.

Dans le cadre d’un projet avec des grandes cultures ou des surfaces fourragères non pâturées, les mesures devront montrer un rendement moyen supérieur ou égal à 90 % de celui observé sur une zone témoin attenante ou de celui d’un référentiel local. En grandes cultures, le préfet peut accorder une plus grande tolérance, par exemple si une hausse de la qualité compense la baisse de rendement.

4. Le projet agrivoltaïque garantit un revenu durable à l’exploitant agricole

Le projet doit garantir un revenu agricole durable à l’exploitant. Ce critère s’évalue sur la base de l’évolution de l’excédent brut d’exploitation. Il sera considéré comme durable si, à l’échelle de l’exploitation agricole, la moyenne des revenus issus de la vente des productions agricoles n’est pas inférieure à la moyenne des revenus avant l’implantation de l’installation agrivoltaïque.

Au début du projet, l’EBE moyen de référence est la moyenne olympique (sur cinq exercices, excluant les valeurs minimales et maximales).

5. Le projet permet à l’agriculture de rester l’activité principale sur la parcelle

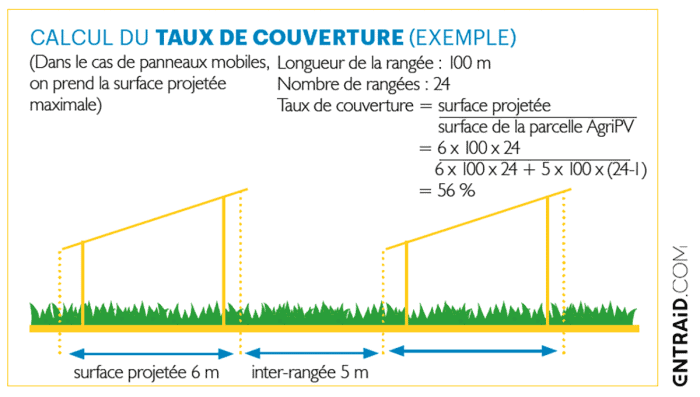

Au sein de la parcelle, le taux de couverture des panneaux devra être inférieur à 40 % pour les installations d’une puissance supérieure à 10 MWc.

En deçà de cette puissance, un taux supérieur à 40% est permis. Mais il est fort probable que cela compromette sa performance agricole, autre condition à la pérennité du projet.

Exemple du calcul du taux de couverture des panneaux photovoltaïques.

La hauteur de l’installation agrivoltaïque et l’espacement entre les rangées doivent autoriser un accès facile à la parcelle et son exploitation normale. La circulation des engins et des animaux doit se faire en sécurité.

L’emprise de l’unité agrivoltaïque ne doit pas dépasser 10 % de la surface de la parcelle. Ce pourcentage prend en compte les structures internes au périmètre formé par l’ensemble des panneaux. Toutefois, il ne comprend pas les chemins éventuellement aménagés pour son accès.

6. Le projet doit être intégralement réversible

Du point de vue technique, la réversibilité de l’installation se pense lors de sa conception. Moins la parcelle subit d’aménagements, plus facile sera la remise en état.

L’activité agricole sous surveillance

En phase de projet, un organisme technique indépendant éditera un rapport initial. Celui-ci prévoira, notamment, les évolutions du rendement et du revenu.

À partir de la sixième année, il contrôlera l’installation. Selon la nature de l’unité, la fréquence sera de 1, 3 ou 5 ans.

Si un rapport démontre que l’un des critères de l’agrivoltaïsme n’est pas appliqué, l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme a le pouvoir, après mise en demeure de l’énergéticien non suivie des faits, d’ordonner le démantèlement de l’installation.

Pour plus d’information, retrouvez aussi ces articles sur www.entraid.com