Puis-je faire confiance à l’énergéticien qui me sollicite pour m’engager et monter un projet agrivoltaïque ?

Avant de monter un projet agrivoltaïque, il faut avant tout s’assurer qu’il rend bien un service à la production agricole.

Renseignez-vous sur les compétences agricoles de l’entreprise : ses équipes comportent-elles des agronomes ? Dans vos premiers échanges, vous a-t-il interrogé sur vos besoins techniques et vos problématiques, comme les stress hydriques et thermiques, la protection contre des aléas météo ?

À quoi dois-je penser pour réfléchir à la proposition ?

Nous conseillons de passer votre projet au crible des sept critères d’attention de la méthode d’évaluation proposée par l’Ademe :

- Vocation et pérennité du projet agricole : vos besoins sont-ils bien pris en compte ? Êtes-vous bien accompagné et informé par l’énergéticien tout au long du projet ?, etc.

- Réversibilité du projet : le projet est-il bien réversible techniquement et juridiquement ?

- Adéquation territoriale du projet : le projet est-il compatible avec les filières agricoles locales ? Les acteurs locaux ont-ils été consultés ?, etc.

- Impact du projet sur les sols : quel sera l’impact sur la qualité des sols ?

- Impacts environnementaux et paysagers du projet

- Adaptabilité du système photovoltaïque : pourrez-vous changer d’espèce ou de variété cultivée ?…

- Flexibilité technique du système photovoltaïque : Pourrez-vous changer d’itinéraire technique ?…

Que dois-je attendre de l’énergéticien ?

L’énergéticien doit vous impliquer et prendre en compte vos besoins techniques : les modules permettront-ils le passage de vos matériels, le pâturage de vos animaux ? Les chemins d’accès prévus vous conviennent-ils ?

Le développeur doit organiser le suivi de la production agricole dans la parcelle. Prévoit-il de suivre strictement ce qui est prévu par la réglementation, ou au-delà ? Dans ce dernier cas, c’est positif.

Est-ce que les panneaux vont générer trop de contraintes ?

Vous pouvez demander une structure qui permet de changer de production agricole.

Vous pouvez aussi évaluer si vous aurez une possibilité d’action sur l’installation. Par exemple, si l’unité dispose de panneaux sur trackers, pourrez-vous modifier leur orientation à des fins agronomiques ?

Comment faire pour que le projet soit accepté par mes voisins ?

Plutôt que parler d’ « acceptabilité », nous préférons l’approche de l’ « appropriation ». Si l’installation profite à d’autres acteurs que les porteurs du projet, elle sera d’autant mieux acceptée. Nous recommandons d’organiser des opérations de concertation auprès des acteurs locaux, voire faire participer certains d’entre eux (Chambre d’agriculture, communes, intercommunalités, … et même les citoyens si possible).

L’énergéticien peut intervenir, mais accompagnez-le. Vous serez la caution locale du projet. Les retombées positives pour le territoire peuvent être diverses :

- Aménagements fonciers ;

- Participation au capital ;

- Fourniture d’électricité à prix réduit ;

- Etc.

L’Ademe au centre du jeu pour monter un projet agrivoltaïsme

Forte de son expertise et de son statut d’agence de l’État, l’Ademe joue deux rôles majeurs au sein de la filière agrivoltaïque :

- Produire de la connaissance ;

- Outiller les parties prenantes.

L’Ademe travaille à la mise à jour de sa méthode d’évaluation des projets agrivoltaïques, proposée 2022. La deuxième édition sera publiée d’ici fin 2025.

L’Ademe pilote également l’Observatoire National de l’Agrivoltaïsme dont la mission première est la collecte des données demandées par la réglementation. Une fois par an, les énergéticiens doivent lui transmettre les données de leurs installations agrivoltaïques.

L’Ademe recherche aussi des données « volontaires » pour capitaliser sur l’ensemble des retours d’expérience déjà disponibles. L’Observatoire sera un véritable centre de ressources pour l’ensemble de la filière.

Fournir des références à la filière

Sur la base des connaissances recueillies et avec le soutien d’un groupe d’experts, l’Ademe définira les « technologies agrivoltaïques éprouvées » (définies dans le décret n°2024-318 du 8 avril 2024).

Ces dernières seront des combinaisons d’une production agricole spécifique, d’un système photovoltaïque donné et d’un contexte pédoclimatique jugées « éprouvées ». Un projet impliquant une « technologie éprouvée » bénéficiera de modalités de suivi et de contrôle plus souples.

L’énergéticien, cet inconnu

Il peut être difficile d’évaluer l’énergéticien au début. En plus des conseils de l’Ademe, regarder si l’entreprise adhère à une association d’agrivoltaïsme.

Par exemple, une adhésion à France Agrivoltaïsme, à la FFPA, à un syndicat d’énergies renouvelables ou au consortium du PNR-AgriPV piloté par l’Inrae donnera une indication positive. Vous pourrez aller plus loin en proposant à l’énergéticien de s’engager dans une démarche de labellisation. Afnor Certification dispose d’un référentiel pour mesurer la priorité et qualité agricole du projet.

Une filière qui s’assainit

Des acteurs peu scrupuleux faisaient signer des promesses de baux, laissées sans suite, en vue de les revendre. Les associations France Agrivoltaïsme et FFPA, auxquelles adhèrent des agriculteurs impliqués dans des projets, s’accordent pour dire que ces pratiques tendent à disparaître.

Si l’énergéticien propose un loyer faramineux (au-delà de 4 000 €/ha/an, c’est louche), ou encore aucune garantie, il vaut mieux l’éconduire.

Monter un projet agrivoltaïque : une gestation d’au moins 5 ans

Un projet agrivoltaïque se chiffre en plusieurs millions d’euros. C’est donc un énergéticien qui investit et porte le dossier devant l’administration.

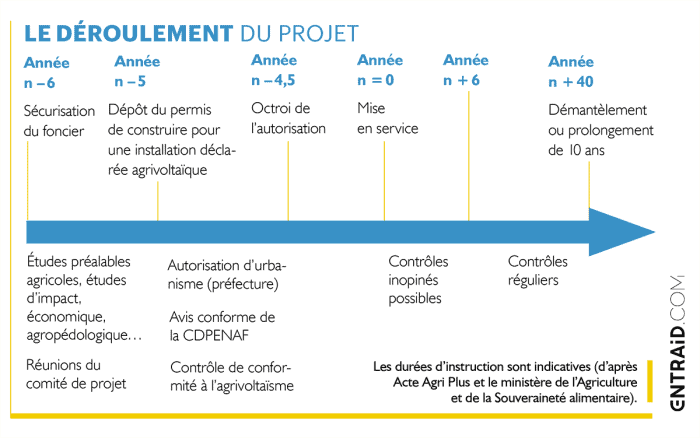

L’histoire débute par la recherche de parcelles, de leurs propriétaires et exploitants. L’infographie retranscrit la chronologie d’un projet. Il faut au moins 5 ans entre la sécurisation du foncier et la mise en service de l’installation.

Un projet peut durer jusqu’à 50 ans. Les temps d’instruction indiqués sur le schéma sont indicatifs. (d’après Acte Agri Plus et le Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire)

Si le préfet octroie l’autorisation d’urbanisme, l’avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) est important dans l’instruction d’un projet. Cette commission regroupe des représentants de collectivités territoriales, des syndicats agricoles et forestiers, des représentants des chasseurs, les Chambres d’agriculture (et autres organismes à vocation agricole ou rurale), des notaires, des associations agréées pour la protection de l’environnement et des organismes de gestion du territoire (parcs naturels, réserves naturelles…).

Des structures ont élaboré des chartes définissant leur position vis-à-vis de l’agrivoltaïsme (Chambres d’agriculture, collectivités territoriales…). Non opposables, ces documents pourraient faciliter certains projets et en défavoriser d’autres.

Dans ce nouvel univers, les agriculteurs pourront compter sur les habituelles structures d’accompagnement :

- Chambres d’agriculture ;

- Associations ;

- Centres de gestion ;

- Associations spécialisées (France Agrivoltaïsme et FFPA).

Pour plus d’information, retrouvez aussi ces articles sur www.entraid.com :